邓大才,华中师范大学中国农村研究院教授,研究方向:村民自治、产权政治、地方政治。

基金项目:国家社会科学基金重大项目(20ZDA029)。

本文原刊于《社会科学战线》2021年第8期,注释已略,如需引用请核对期刊原文;仅限学术交流用途,如有侵权请联系后台予以删除。

摘要:农村集体产权改革是一项涉及数亿农民利益的重大改革,在改革过程中村民参与、协商和民主程度有很大的差异,这些差异主要源于利益、冲突和问责的不同。从4个案例村来看,产权改革中形成的协商民主、程序民主等民主类型,是国家、村干部和村民理性选择的结果,其中利益与冲突是让民主运转起来的“触发因素”,问责是“推动因素”,程序与规则是“条件因素”。

关键词:民主产生;协商民主;程序民主;行政问责;良心问责

自2016年开始,国家对农村集体资产产权进行股份权能改革,数十万亿的集体资产被量化到人。此项改革涉及数亿农民的利益,国家和地方政府都高度重视,要求尊重农民意愿,按照法律和政策实施民主改革。从改革实践来看,有些地方的民主程度很高,有些地方的民主程度很低;有些地方农民踊跃参与,有些地方农民非常冷漠。为什么会产生如此大的差异?在农民踊跃参与的地区民主是如何发生的?本文将以山东、湖北4个村庄为对象,考察农村集体产权改革中民主是如何运转起来的。

一、文献梳理和问题意识

关于如何让民主运转起来的研究非常多。托克维尔认为,美国的乡镇是民主之基、自由之基,因为其规模和人口最适合民主。李普塞特认为,工业化、城市化、财富和教育的发展能够促进民主,前者是后者的社会条件。达尔认为,政府与反对派之间对立、抗衡或竞争的制度有利于民主。杜鲁门认为,利益集团之间的竞争有利于实现民主。帕特南则从文化视角切入,认为社会资本包括信任、互惠有利于建立公民网络并促进参与。这些研究从不同角度探讨了民主何以产生以及如何改善民主质量,但对民主传统比较薄弱和国家能力比较强大的地方民主何以产生则有其他的解释。

中国农村基层也不乏参与和民主的案例、典型和制度。自1988年《村民委员会组织法》(以下简称《村组法》)实施后,中国农村已经进行了十轮基层选举。在一些地方如浙江温州、广东东莞,村庄选举的竞争程度很高。国家为了推进民主管理、民主决策和民主监督,要求在全国推行“四议两公开”的议事制度。有些地方还对参与式预算、协商民主进行创新和实验。学者们十分关注农村基层的参与和协商,重视研究如何参与和协商、怎样民主,很少涉及民主特别是农村产权改革中的民主是如何产生的。

1.利益及其生成对参与和民主的影响

村庄利益对参与的影响主要体现在三个方面:一是集体经济比较发达的村庄,村民参与积极性较高。如广东的顺德、东莞等存在大量集体经济和股份合作社的村庄,村民踊跃参与决策和分配。Po对北京昌平区产权改革和股份制建立过程中村民参与的研究,证明利益对参与有着重要的影响。二是邻近城区的土地被征用和开发的村庄,村民参与比较积极。四川省QL市R村291户因土地被征用和拆迁成立了项目议事会,整个过程由村民参与、协商和民主决策。征地导致了政府与村民的争论和协商,增强了村民维护自身合法权利的集体力量。三是人们的利益被国家或者外部主体侵犯时,主动参与捍卫自己的利益。Huang等将人们动员起来捍卫自身利益的行为称为“防御性参与”。

2.产权属性及变化与参与和民主

土地产权属性的变化会影响村民的参与和民主。Boone对非洲的研究发现,公有土地制度可以激励参与,从而加强土地所在社区成员的政治权利。Sargeson认为,集体所有权有利于提高参与自治的水平和程序性民主的程度,相反如果土地被征用转为国家所有,则会降低民主程度和自治水平。Zhu通过实证研究发现,农村集体土地转换为城市土地反而强化了村民自治和群众参与。

3.农村股份合作制与参与和民主

产权改革和股份制能够提高村民参与的积极性和自治水平,股份合作社理事长的选举竞争非常激烈,强化了集体成员的问责。股份合作社有进行民主治理的内在要求,但是普通村民缺乏监督合作社运行的有效手段。虽然股权改革在赋予村民权力方面的效果是多种多样和有限的,但是它却有可能使村庄治理更加民主。Po则认为,土地流转和股份合作社使村民拥有了“真正的合法产权”,但是对基层治理的影响还有待研究。

4.国家建设行动对参与和民主的影响

进入21世纪以来,国家实施了美丽乡村、乡村振兴、精准脱贫及人居环境整治等战略,对村民参与和民主产生了重要的影响。国家自上而下的政策,如果赋予村民参与政策的权力,村民就通过议事会等参与方式形成共识和集体行动。Shen则提出不同的观点,认为国家通过新农村建设等项目强化了对农村的主导地位,并在一定程度上恢复了对农村的公共管理,削弱了农村自治和参与。

5.地方领导的支持与参与和民主生长

Wampler通过对巴西参与式预算的研究表明,当时的执政党需要通过参与式预算来执行无法在议会通过的政策,其成效取决于市长的意愿和能力。无独有偶,何包钢对浙江温岭和四川雅安的研究也证明了开明、民主的地方领导对村民的参与和地方民主具有重大推动作用。成都市参与式预算及议事会制度的推行也是市政府城乡统筹建设试验及市委市政府主要领导强烈要求及支持的结果。

正如Acemoglu所说,自由和民主的形成是一件概率很小的事情。在中国农村集体资产股份权能改革过程中,虽然国家总体上要求地方政府和村庄按照村民自治和民主协商的原则进行改革,但大部分地方只是按照正常程序进行改革,村民没有充分参与协商和民主决策,只有极少数地方让民主运转起来了。上述文献和理论并不能完全解释农村集体产权改革现象,因此需要学界提出新理论解释。本文将以山东省和湖北省4个村庄为研究对象,考察民主是如何运转起来的。研究目标有三个:

第一,产权改革过程中参与、协商和民主取决于村民的获益程度、村民之间的冲突程度及国家和政府对村庄的行政问责程度。

第二,村民获益程度、村民冲突程度和行政问责程度决定着参与、协商和民主类型。

第三,利益、冲突和问责是国家、村干部和村民理性选择的结果,即理性选择决定着利益、冲突和问责,利益、冲突和问责决定着参与、协商和民主类型。

本文对民主的定义有如下几个要件:一是参与的规则和程序;二是参与机会和渠道,参与机会包括知情权、表达权及参与权,参与渠道包括村民会议、村民代表会议、改革领导小组、股东会议,还有各种议事会、理事会、专项小组等;三是参与决策和回应,前者是指村民参与对改革进程和股东代表会议内容的影响和控制程度,后者指村支“两委”对村民诉求的回应和吸纳程度。

二、改革中的村民参与和协商:案例分析

本文用4个案例进行质性研究,案例全部来自于笔者受农业农村部委托进行产权改革评估验收的区县,其中3个案例来自于山东省ZQ区,1个案例来自于湖北省JH县。调查方法主要是问卷调查、深度访谈、查阅资料和座谈会。

1.中规中矩的参与和协商:ZQ区Z村的产权改革

Z村655户2850人,外来人口1045人。2019年底集体经济收入620万元,经营性资产2500万元,非经营性资产5900万元。2012年成立了专业合作社,全村1800亩土地流转入股,每年保底分红收入为1000元。村庄还建立了一个蔬菜交易市场。2010年按照区政府规划实施“合村并居”,70%的农户搬迁进了社区。因此村庄存在上楼户与留守户、农户利益与集体利益两对矛盾。村党支部支书记任职45年,得到村民信任,对于矛盾有较强的调控能力。2018年Z村开始启动集体产权改革,改革分三阶段进行。

第一阶段,方案制订。召开村支“两委”会议、党员大会、小组长会议,成立产权改革领导小组,制订改革方案、清产核资方案、成员界定方案。6月召开了第一次产权制度改革专题会议,村民代表与村“两委”干部就专题研究收集到的100多条意见“当面锣,对面鼓”地一一商议,一条条地讨论、达成共识,进一步修改完善清产核资方案、成员界定方案。

第二阶段,清产核资、成员界定。在此阶段主要有专班工作及报告、村民代表会议审议、结果公示和村民签字认可等环节。如成员界定严格按照规则和程序进行,以1997年以前的户籍为基础,结合享受土地收益情况共同确定。少数外来户获得了成员资格,259位已经有了公职岗位的人没有获得成员资格。

第三阶段,股权配置和成立组织。此阶段的工作可概括为3次选举、4个环节、5个文件、6个公示公告、7次会议、8天时间。在镇政府的指导下,村里按照股东总数的6%设置代表,以小组为单位选举产生124名股东代表,其中54位村民代表全部当选,新增70名股东代表。在股权方面,只设置个人股,不设置集体股。个人股按照平均原则一人一股,但是为了平衡各方面利益,还设置了夕阳红股、关爱老人股、精神文明股、扶贫股、特殊贡献股和光荣股等特殊股份。表面上看Z村的股权形式多样,但核心是个人股,村民之间差异不大,“大平均,小差异”。

股东代表大会酝酿产生了董事会、监事会候选人名单。11月下旬召开股东代表大会,举手表决选出了理事、理事长和监事、监事长。产权改革后,发展共识得到凝聚,股东代表讨论决定投融资1.1亿元建设一个占地1万亩的田园综合体。改革当年股份合作社拿出450万元收入用于分红,股东每股(相当于每人)的分红收入从1000元提升到1150元。

Z村的产权改革,区、镇产改办从工作方案到工作方式都有严格的规定,要求村庄按照国家政策,按照区镇规则、流程实施改革,村庄能够调控的空间有限。虽然Z村村民有知情权、表达权,也有选举权、签字权,村干部也鼓励村民充分表达意见并尽力回应,但是因为村民忙于收益比较可观的蔬菜贸易,不太愿意参与改革会议和协商。Z村只好采取经济诱导和补贴等方式调动村民的参与积极性。村民主要通过村民代表会议、小组会议参与,党员通过党员会议和党员代表会议讨论。

2.多元充分协商和参与:ZQ区X村的产权改革

在产权改革前,X村有230户830人,最后确认成员188户624人,清产核资经营性资产1.4亿元,公益性资产2.28亿元,还有692亩土地。X村位于城郊区,以商场租赁为主业,集体经济比较发达。外来务工人员和在村内购房的外来人口2000余人。

1983年前后,因为X村的基础设施很差,但是位于城郊,地理位置优越,只要落户就能够享受城区教育、医疗等公共服务,村庄鼓励外来人口“带资入村”,即向村里缴纳3000—5000元的基础设施建设费后就可以享受村庄的公共服务和相应的福利。1997年开展第二轮土地延包工作,外来户要求分地,但是老户不太同意,经过新老户一整天4次会议协商,决定对老户及不同时期的新户采取不同的政策,老户每人分配0.7亩地,1983—1990年的新户每人分配0.3亩地,1991—1997年的新户分配0.2亩。鉴于过去的经验及集体经济继续发展,村庄决定,1997年后的新户不再享受村庄土地和集体经济福利,并与新户签订承诺协议。

2018年X村开始集体产权改革,最大的问题就是老户和新户的成员资格、股权设置问题。村里召开村民代表大会制订改革方案并成立相应的专项改革小组,最初村民不同意给外来户赋予成员资格,但经过讨论、协商,决定根据户口信息、有无土地等多项条件综合确定。对于《成员资格认定办法》,村支“两委”逐条解读,让村民代表逐条讨论,逐条举手表决,形成共识,讨论过程全程录像,最后形成了“9种取得资格、11种丧失资格”的认定条件。1997年在X村落户且有承包地的农业人口具有成员资格,以第二轮承包土地数据为依据分别获得1股、1/2股和1/3股的股份。1997年以后签订过承诺协议的新户不能赋予成员资格。

X村经过村民代表大会讨论设置了4种股权:一是个人股,每位股民1000元;二是土地股,以每亩3600元进行折算;三是劳龄股,每人1000元,劳动年龄每增加1年增加30元,上不封顶;四是优先股,2006年退休人员每人每年给予600—750元的优先股,以延续过去的老龄补贴政策。1983—1997年分得土地的外来户确认成员资格,可以享受4类股权,但只享受1/2股或1/3股。1997年分得土地但已获公职的206人,不具有村庄成员资格,其家庭可获得相应的土地股及红利。

2018年11月底X村召开了第一届股东代表大会,成立了股份经济合作社,选举产生理事、理事长和监事、监事长。当年底股份合作社拿出500万元收入分红,股东每股收入从2600元增加到6677元,退休老年人员达到了13 000元。

在改革过程中,X村严格履行民主程序,发挥村支“两委”集体议事,村民代表大会讨论表决,村务监督委员会民主监督的作用,将民主讨论、协商程序贯穿于改革的全过程,做到该公开的公开、该公示的公示、该签字的签字、该回应的回应,该开的会一个不落,该有的环节一个不少,该确认的程序一个不缺,既有横向的多元协商,又有纵向的程序民主,改革顺利,村民满意。

3.稀缺薄弱的参与和协商:ZQ区的D村产权改革

D村与X村相邻,但是两村的经济发展和改革差异很大。D村户籍人口303户1025人,其中老户占总人口三分之二,新户(1982年以后迁入D村,缴纳了落户费的农户及衍生人员)占总人口三分之一。村内还有外来打工、就业人口1000余人。D村集体土地面积265亩,集体收入主要来源于农业生产和商场租赁,2018年底集体资产总额3390.42万元。在产权制度改革之前,老户不愿意新户享受集体经济收益,两个群体之间的矛盾较为尖锐。

2018年D村在区、镇政府的指导下开展了集体产权制度改革,村庄按照区、镇政府的文件,成立了产权改革领导小组、清产核资小组、成员界定小组,三个小组成员均由村支“两委”成员和部分村民代表构成,但没有新户代表。清产核资工作委托第三方机构进行,村庄主要负责成员界定工作。按照区、镇政府的文件要求,村庄的基本准则是:2018年9月25日凡是户口在D村,符合“镇政府成员界定条件”就能界定为集体经济组织成员。最终共界定股东293户1004人。

按照每8户推选1名代表的原则,D村选举产生股东代表60名,全部都是老户,新户没有股东代表。2018年11月,D村召开第一届股东代表会议,选举产生了7名理事、5名监事。其中,理事会由原村委会成员构成,监事会由村民代表和村委会以外成员构成,“两会”均没有新户代表。在股权设置方面,明确规定不设集体股,只设人口股,人口股分为世居股、劳龄股、土地股、户籍股4类。世居股和劳龄股只有老户可以享有;户籍股和土地股则不区分老户或新户都可以享有,只要1997年分到了土地且具有成员资格就可以享有。村干部解释,新户享受户籍股和土地股是老户向新户的让步,老户原本不愿意让新户分享任何集体利益,可是又怕新户去上访,进而导致上级政府认为村支“两委”工作能力差,存在改选“两委”的风险,只能妥协。

产权改革过程中,D村并未进行相关宣传,直到遴选股东代表、讨论股权设置时,村民才知道村内在进行产权制度改革。村庄的各种参与渠道和平台没有吸纳新户代表,也没有太多地考虑新户的诉求,只是担心新户反对和上访,才设置户籍股和土地股。多位受访村民表示对产权改革并不知情,不知道有哪些股权,甚至不知道自己有多少股份,能拿多少钱。集体经济组织完成登记赋码后,统一印制了股权证,但直到2020年底股权证仍未发放到村民手中,村内也从未开展过实质上的分红。

4.多层精细协商和参与:JH县的C村产权改革

C村是城中村,集体经济比较发达,全村可量化经营性资产为1.57亿元,股东1815人,配置股份49116.5股,每股量化经营性资产3043元。C村最大的问题是资产规模比较大,新户与老户、老年人与年轻人的利益平衡难。

C村是JH县第一批集体产权改革试点村庄,政府和村庄都高度重视,要求依规改革、程序到位、讨论充分。首先依靠“线上媒介+线下会议”宣传改革。截至2017年5月,该村召开线下政策宣讲会60余次,建立股改工作讨论微信群4个。在此基础上建立产权改革领导小组,依托村支“两委”成员,吸纳老党员、老干部、老教师、村民代表及村庄能人分别组建“清人分类”和“清产核资”专班,各类组织都吸纳新户、老户代表,保障各类群体都有参与的机会和表达的渠道。

C村在股改过程中,对于村民关切的股改相关议题,先在村民小组内召开户主会商议,然后提交村民代表大会决议,经95%村民代表签字同意后视为有效。如确定身份要召开户组会、村级会表决通过,本人在表格上签名确认,确保成员身份有表有据可查,“对于特殊成员的身份界定问题,一定要群众讨论同意才行”。股权配置也是召开村、组、户三级会议,充分吸纳村民不同意见建议,协商表态、民主决议,最大程度凝聚共识,将选择权、决策权真正交给村民。“有不满意的就开会讨论、表决,大家说行才行”。最后形成村民认可的股权配置方案,设置了三类股权:一是基本股,1982年出生的有20股;二是劳龄股,1982年年满16岁的增加5股;三是年龄股,1983年到2000年,每增加一年增加一股,满股为43股。不少老年村民认为,村集体经济从无到有,有历史的贡献,大家讨论决定1954年入社时对合作社有重大贡献的农户给予现金补贴,最多补贴2万元。

C村10个月的产权改革,召开60多次村民代表会、200余次小组会议,小范围的户主会议上千次。特别是老户与新户、老年人与年轻人之间的利益,大家充分讨论,形成共识,民主表决。改革的当年股份合作社拿出460万元分红,每股93元,满股村民可以获得3999元。C村产权改革最大的特点是宣传多、会议多、讨论多、协商多、表决多,村民参与积极、认同程度高。

三、民主运转起来的因素:利益、冲突与问责

同样是国家法律和政策的要求,同样是地方政府组织推动的产权改革,4个村的成效不同,村干部和村民的选择不同,村民参与和协商的机会、渠道、程度均不相同,这种差异主要由利益、冲突和问责三个因素所致。

1.民主的程度:参与制度、渠道和程度

从参与规则和程序来看,X、C、Z村严格按照国家和地方政府的程序和规则实施改革,先制订规则,再按照程序进行改革,包括讨论、协商、公示、回应、签字、选举等环节。C村是全国第一批29个产权改革试验区之一,也是该县第一批改革试点村庄,严格按照国家和地方政府的规则和程序进行改革。与X村相邻的D村没有完全按照国家和地方政府要求执行,股东只是在最后投票时才知道要进行改革,很多村民甚至不知道有改革,产权证没有发放到位。

从参与渠道来看,4个村都成立了产权改革领导小组及专项工作组,专项工作组由村支“两委”成员、老党员、老干部、小组长等组成,有些还吸纳了外来户。改革过程中的决策机构是村民代表大会,只不过在C村有户代表会议、小组会议和村民代表会议等多层级的会议。在X村和Z村参与渠道主要是村民代表会议。虽然D村也借助村民代表会议组织参与,但是因为村支“两委”及改革领导小组并没有专门的宣传及严格地执行改革规则和程序,参与结果是“有渠道,不通畅”,特别是新户在村民代表、股东代表中没有人选,基本没有参与渠道。

从参与程度来看,C村召开了60多次村民代表会、200多次小组会议及上千次户主参与的会议,村民参与的机会多、渠道多,参与的人数很多,还有专门与外来户的讨论和协商。X村历来就存在老户与新户的冲突,因此讨论、协商比较多,新户成员加入改革专班及村民代表会议、股东代表会议,因此是以村民代表为渠道的参与和协商,能够吸纳各个群体的意见和诉求。Z村只有内部的一些冲突,加上集体资产和收入不太多,村民忙于蔬菜贸易,只是在利益和补贴的吸引下被动参与。D村只是简单履行改革程序,村民参与程度不高,直至召开股东会时,很多村民都不清楚改革内容,甚至不知道自己的股份。

从参与成效来看,C、X村广泛宣传,内外矛盾和广泛的村民参与及村干部对村民参与的尊重,村民对产权改革如成员确定、股权设置有着重大的影响,村民的每个意见都会受到改革领导小组及村支“两委”的重视,村民决定着改革的内容和进程。Z村的村党支部支书记已经任职45年,在村庄有着绝对的权威,虽然村民参与积极性不高,但他还是用利益动员村民参与,规则由村民代表议定,改革程序执行到位,如果村民有比较好的意见也会得到尊重,但是从股权设置方案来看依然沿袭过去“大平均,小差异”的分配方法。所以Z村只能说村民参与中规中矩,有参与的机会,也有决策的机会,但是影响力有限。D村则与C、X村相反,基本上是一种“走过场”,村民参与机会少,对改革的影响极为有限。

根据上述分析可以得出如下结论:C村的参与程度、民主程度最高,村民对改革有决定性的影响;X村参与程度、民主程度都比较高,村民对改革有着重要的影响;Z村有一定的参与、协商和民主,村民有参与的机会和渠道,但实质性的影响有限;D村的改革程序没有执行到位,村民参与相当有限,对改革基本没有影响,主要是村干部根据议程进行程序性、形式化的政策执行。

2.民主的影响因素:利益、冲突和问责

(1)利益决定着参与和民主

利益决定着参与及民主程度,利益包括利益的相关性和利益的获得性,其中利益相关主体如外来人口及迁出户等关注改革可以得到证实,利益的获得性直接决定着参与和民主的程度。从经营性资产来看,X、C、Z和D村人均经营性资产分别为31.4万元、8.48万元、1万元和3.3万元,从前面三个村来看,人均经营性资产与参与和民主程度是正相关关系,但是D村例外。如果从分红收入来看,X、C、Z和D村股东当年分红收入分别为6677元(老年人可达13000元)、3999元(满股的收入)、1150元和0元,分红收入与村民参与和民主程度正相关。综合判断,股东获得村庄利益的可能性越大,村民参与积极性就越高、主动性越强,协商和民主程度也就越高。

(2)冲突影响着参与和民主

村庄内外部的冲突对村民的参与和民主有着重要的影响。X村新户与老户的冲突和矛盾由来已久,冲突的最高峰是1997年第二轮土地延包,本次集体资产产权改革可能再次引发新老户冲突。鉴于此,村支“两委”决定在尊重历史的基础上充分讨论、民主协商,改革的结果新老户均满意。C村也存在新老户冲突和争议,村支“两委”在尊重历史的基础上,根据相关政策和新老户共同讨论、协商,形成共识,最后以民主决策的方式确定成员资格和股权配置,使得改革顺利推进。Z村虽然少数村民不满意分配问题,但是村支“两委”尊重少数人的利益诉求,严格按照程序改革,虽然村民参与不积极,讨论、协商不多,但是程序到位,村民大体认可改革结果。D村老户和新户冲突相当大,改革过程及参与渠道几乎都排斥新户,总体而言,村民参与、协商的机会相当少,即使按照地方政府要求进行了改革,但也不敢将产权证发给村民,担心村民特别是新户不满而上访。可见,村庄内外部冲突越激烈,村干部对改革就会越谨慎,将会有更多讨论、协商和民主。D村只是将冲突和矛盾掩盖、延后,如果公之于众,将可能引发更多矛盾和更大冲突。

(3)问责制约着参与和民主

国家和地方政府对产权改革过程中的参与、协商和民主有着重大的规制功能和引导作用。对于地方政府来说,改革重要但不能出“乱子”,不能引发上访和不稳定,这是底线。因此地方政府及专业官僚要求村庄,一是严格按照政策和程序办事;二是充分尊重村民自治,要求“有法依法,无法依规,无规依俗,无俗自治”。地方政府和官僚严格控制着改革进程、内容和方式,同时高高举起行政问责的“利器”,督促村干部按照国家和地方政府要求实施改革。

对村庄及其干部来说,面对国家和地方政府的要求及问责,既要让村民及相关利益主体满意,又要符合国家和地方政府的要求,否则出现稳定问题就会被“行政问责”。如果改革不合理,又会被“良心问责”。鉴于此,最好的办法就是严格按照国家政策和程序改革,同时充分尊重村民的意见,让村民自己协商处理冲突和矛盾问题。C、X村既按照国家政策改革,又充分发挥民主。Z村严格按照国家程序和政策办事,也愿意吸纳村民的意见。D村既没有完全按照国家政策和程序改革,也没有发扬民主。可见,国家政策和地方政府的要求和问责对村干部有着重要的外部规制和引导作用。

综上可见,利益、冲突和问责共同决定着村民、村干部和国家的动机和行为,而村民、村干部和国家的理性选择决定着农村集体产权改革的参与、协商和民主程度。在三个因素中,利益因素起着重大的决定性作用,冲突因素有着重要的影响,问责因素从外部规制着参与、协商和民主。在三个主体中,村民和村庄对参与和民主程度有着关键性的影响,国家和地方政府起引导和规制作用。

3.参与、协商与改革中的民主类型

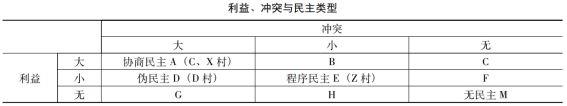

利益、冲突和问责共同决定着参与、协商和民主的程度。从实践来看,国家和地方政府的问责都相当严格,关键在于村庄和村民的选择。为探讨在同等的国家和地方政府问责下利益、冲突对参与、协商和民主的影响,用利益和冲突两个变量建构一个二维矩阵,从中可以发现两个变量形成了不同的参与、协商和民主类型。

第一,协商民主。如果人均经营性集体资产比较大,分红收入比较高,村庄内外部冲突或者潜在冲突比较大,村干部则会建立多种参与和协商渠道,鼓励村民参与、讨论和协商,形成共识,民主决策,如C、X村。这类高度参与、多元协商的民主可称之为“协商民主”。

第二,程序民主。如果人均经营性集体资产、分红收入都比较小,村庄内外部冲突也不太大,村干部会选择按照程序、规则进行改革,也会征求民众的意见,但是村民参与积极性不太高。这类村庄有参与且严格按照程序进行,可称之为“程序民主”,即程序规范比参与更加重要,如Z村。

第三,伪民主。如果村庄利益冲突比较大,但人均集体资产和分红收入都比较少,为了避免村庄冲突,村干部则会选择“伪民主”的方式进行改革,如D村。所谓“伪民主”就是假装按照国家和地方政府的程序和要求鼓励参与、协商和民主,实际上很多程序没有到位。

第四,无民主。如果村庄没有矛盾和冲突,村民也没有任何利益,在这种情况下,村民不愿意参与,村干部也无改革动力,如果国家和政府要求改革,村干部一定实施的是“无民主”的改革。笔者在很多产权改革的调查和评估中就发现了这类现象。

还有几种情况本文无法确定民主的类型:一是对于利益大—冲突小(B)、利益大—冲突无(C)的情形,无法准确确定民主类型,可能是协商民主,也可能是程序民主。二是对于利益小—冲突无(F)、利益无—冲突小的(H)的情形,也无法确定民主类型。三是在无利益—冲突大(G)的情况下,改革能否发生不清楚。

根据上述分析,我们有几个明确的判断:一是在其他条件不变的情况下,利益和冲突决定和影响着参与、协商和民主的类型。二是4个案例可以确定至少有4种类型的民主:协商民主、程序民主、伪民主和无民主。三是B、C、F、G、H的村民参与、协商和民主类型无法完全确定;即使已经确定了参与、协商和民主类型的A、D、E、M也只是本文研究的大概率可能的类型,在现实中也可能会出现例外的情况,如利益大—冲突小的村庄可能出现程序性民主或者伪民主的结果。

四、基本结论

根据4个村的集体产权改革及其综合分析,本文可以得出如下几个基本结论:

第一,利益、冲突和问责影响着参与、协商和民主程度。利益的相关性和利益的获得程度特别是后者对参与、协商和民主有着决定性影响,利益越大,参与、协商和民主的程度就会越高。村庄内外部的冲突程度对参与、协商和民主程度有着重要的影响,两者呈正相关关系。行政问责从外部规制着参与、协商和民主程度,但是行政问责要起作用还需要村干部的配合。

第二,利益、冲突和问责决定参与、协商及民主的类型。从4个案例可以发现,利益、冲突和问责决定着参与、协商和民主程度。在行政问责相当普遍和严格的情况下,利益和冲突决定着产权改革中的民主类型,根据利益和冲突的程度,可以形成协商民主、程序民主、伪民主和无民主4种参与、协商和民主类型。协商民主是参与、协商和民主程度最高的改革类型,无民主是一种无参与、协商和民主的改革类型。全国所有集体资产产权改革的村庄均位于协商民主和无民主两种类型之间。

第三,参与、协商和民主程度是国家、村干部和村民理性选择的结果。村民根据自身利益进行选择:参与、较少参与或者不参与。村干部则根据改革可能带来的冲击选择是否实施民主或者实施民主的程度。国家则从稳定和合法性角度要求改革严格按照法律、政策和程序进行,对于地方政府和专业官僚来说,其红线就是不能出现稳定问题。村民通过利益,村干部通过冲突,国家通过问责理性选择,这些选择共同决定着改革的有效性,决定着参与、协商和民主的程度。现在我们可以回答标题中的问题:如何让民主运转起来?它是国家、村干部和村民理性选择的结果,是利益、冲突和问责共同作用的结果。在三个因素中,利益与冲突,特别是冲突是“触发因素”,问责是“推动因素”,国家颁布的参与、协商和民主的法律、政策和要求是“条件因素”。

本文的研究证实或者证伪了一些研究,也拓展了一些观点。一是证实了利益对于参与和民主至关重要,没有利益就不可能有参与和民主。二是证实了仅有参与和民主的制度,参与、协商和民主不会自动产生。有些学者认为有了《村组法》及“四议两公开”就会在村庄产生自治和民主,这种观点不完全正确。三是仅有国家、地方政府及其官员的严格问责无法自动出现参与、协商和民主,这个因素只是一个外部的推动因素,不是“触发因素”。四是在产权改革过程中民主的“触发因素”是利益和冲突,这修正了墨菲所说的“没有利益冲突是没有协商民主的”的观点。所以,中国农村基层要有效推进改革、治理或者说实现较高水平的自治和民主,“适度的冲突”是一个有利的因素。当然也必须明确仅有冲突没有利益也无法导致民主,还需要培育利益。

编辑审定:陈越鹏