杨人豪,男,比利时荷语鲁汶大学地球与环境科学学院地理与旅游系博士生;杨庆媛(通信作者),女,西南大学地理科学学院教授,博士生导师。

基金项目:国家留学基金委国家建设高水平大学公派研究生项目(201806990020)。

本文原刊于《南京农业大学学报(社会科学版)》2022年第3期,注释已略,如需引用请核对期刊原文;仅限学术交流用途,如有侵权请联系后台予以删除。

摘要:基于对成都市郫都区的长期田野观察,构建了“资本下乡-经营土地-农政变迁”的分析框架,实证分析了两个村庄的资本下乡过程和影响。研究发现,地方政府主导和市场主导的资本下乡对两村进行了不同的塑造,但导致的农政变迁结果殊途同归。为建立乡村振兴模板,战旗村在地方政府大力扶持下,通过各类规划和国有企业投资,打造乡村振兴博览园核心示范区;白云村的发展则主要是市场引导的“消费性建成空间”塑造,投资企业利用集体建设用地打造田园综合体,将乡村空间符号化和商品化,供追求文化符号产品的城市中产消费。虽然两村资本下乡的主导力量和发展路径不尽相同,但其农政变迁具有一致性:以农村集体土地的资产化和资本化为核心,农业逐渐现代化和产业化,随之而来的是传统农民减少,职业农民和“新农人”增加,乡村地域更深地嵌入城市资本循环。研究表明,农政变迁的一致性源于两地的正式、非正式制度的稳定性和相同的资源配置方式,不同的治理方式仍可塑造相似的农村社会经济实践。

关键词:资本下乡;集体经营性建设地入市;农政变迁;乡村振兴

一、引言

伴随着我国城镇化和工业化进程的加快,城乡差距日益扩大,“三农”问题引起各方重视。工商资本进入乡村,延长农业产业链,助力乡村旅游等非农建设,已成为推动城乡融合发展和乡村振兴的重要路径。学者们将这一现象称为资本下乡。随着农村产权制度改革的深入,农村土地市场逐渐活跃,城市工商资本进入农村流转土地,经营现代化农业,参与新农村建设,并逐渐从农业生产领域扩展到二、三产业。对于这一类资本下乡,现有研究主要关注以下几个方面:第一,推动资本下乡的社会背景和政治经济动力;第二,资本下乡过程中农业经营方式的选择和改变;第三,资本下乡对乡村经济发展和乡村社会治理的影响。以上研究分别从原因、过程、影响等方面构建了资本下乡的面貌。

相关研究发现,资本下乡反哺农村不仅是对乡村要素流失进行经济层面的反哺,也是对乡村治理体系的政治反哺。在这一过程中,资本深刻地影响着农村社会经济,如农村的非农化倾向、农地权属和土地利用类型调整、农民生产生活方式改变、农村逐渐依附于企业发展等。然而,在乡村建设逐渐向以土地资产等为核心的乡村运营转变的过程中,当前研究对以土地为核心的资本下乡的探讨并不深入,且多从农民、企业和村庄等单个视角分析资本下乡后的乡村变化和乡村治理,忽视了对农村社会经济的整体性分析。

在新农村建设及乡村振兴战略中,经营农村土地已成为城市工商资本下乡最为集中的领域,如近年来的集体经营性建设用地入市改革。2015年初,全国人大常委会授权国务院在北京市大兴区等33个试点县(市、区)行政区域,暂时调整实施《土地管理法》等相关法律,进行集体经营性建设用地入市(简称土地入市)改革试点,允许农民集体按照规定出让农村集体经营性建设用地使用权给集体以外的土地使用者;2020年1月开始实施的《土地管理法》删去了“从事非农业建设必须使用国有土地或者征为国有的原集体土地”的规定。自此,农村集体经营性建设用地(使用权)可直接进入市场交易。关于土地入市改革的研究多集中探讨入市的法理依据、模式和路径、利益主体博弈和增长收益分配等。少数学者已经开始关注土地入市对“三农”的影响,比如,土地入市能够为当地农民带来更多财产性收入,存量不均衡的土地入市势必在短期内加重不同集体间的贫富差距等,但当前仍少有研究从土地入市的角度探讨资本下乡对农业、农村、农民的整体影响。因此,基于2017年2月、2019年7月和2021年1月对成都市郫都区农村集体经营性建设用地入市改革的田野观察,本研究将利用农政变迁理论尝试回答以下两个问题:城市工商资本如何通过土地入市进入乡村经营土地?资本下乡和土地入市对农村社会经济发展产生了什么影响?

二、理论分析框架:资本下乡-经营土地-农政变迁

(一)农政变迁理论的基本命题

agrarian在英文语境下包含了农业、农村、农民和土地等多层含义,国内农业社会学学者将其翻译为“农政”,用来描述与农业、农村、农民和土地等有关的政治、经济和社会议题。在Kautsky提出农政问题的基础上,西方学界对农业资本化和农业工业化现象进行了反思,并对资本、财产权利、农业经营之间的关系进行研究,形成了一系列农政变迁理论。农政变迁理论探讨了农业、农村、农民和农地的结构关系和制度安排的转型和变迁。

Bernstein通过对早期世界范围内农政变迁经验的总结,提出了农政理论研究的四大关键命题:“谁拥有什么?谁从事什么?谁得到了什么?他们用获得物做了什么?”并将关于农政研究的讨论分为四个层次:乡村地域、城乡系统、国家范围(农业与国民经济)、世界范围。农政变迁理论在吸纳马克思主义政治经济学观点的基础上,主要形成了以下观点:第一,农政变迁理论认同马克思经典观点“经济基础决定上层建筑”,利用乡村地域的商品生产和资本积累等经济基础去分析产权关系、农村社会阶层和相关政治、法律等社会结构的改变。例如,Kay通过剖析智利农业资本主义道路,发现了其资本积累后的乡村社会阶级分层,认为智利想要重新融入世界资本主义体系将耗费更高的劳动力成本。第二,农政变迁理论基于马克思主义者对农业资本主义的观察,认为土地、劳动等在商品生产过程中的社会关系变化会反作用于经济基础。例如,玻利瓦尔在农政变迁中形成了一种特殊的“政府-社会-资本”结构,促进了该国大豆等的农业生产和资本积累。第三,农政变迁理论注重社会资本、社会结构、社会分层等因素分析,回应了Kautsky对社会因素的重视。第四,农政变迁理论包含了丰富的土地产权的论述,认为土地财产关系是乡村政治的基础,土地产权制度与农业生产和再生产变迁、乡村社会权力结构和乡村政治治理有直接关联。

在农政研究中国本土化过程中,叶敬忠等总结了中国农政变迁应重点关注农业生产形式、农地所有权形式、农民群体分化、农村社会管理与治理等方面的变化;但需要注意的是,在政府和市场的互相建构下,虽然中国的农政转型不可避免地伴随着“去小农化”,但其不再是马克思所说的“原始积累”或者Harvey所说的“剥夺性积累”,而是“无剥夺积累”。在这个过程中,重构中国乡村社会的动力机制不是唯一的和单向的,而是由自上而下和自下而上的多主体共同推动。叶敬忠还指出,在面临国家发展转型的中国,农村社会发生的生产过程商品化、半无产阶级化、农村阶层分化、土地商品化和工商资本下乡亟待深刻的理论阐释。

(二)农政变迁理论对经营土地的分析

发展中国家的土地商品化及其产权关系变革一直是农政变迁研究的关注重点,相关研究主要探讨了两个互相关联的问题。第一,农政变迁过程中土地如何被异化成为商品。Goodwin发现厄瓜多尔乡村的土地商品化包含了“激活土地市场”和“发展土地市场”两个不同阶段,并认为其属于土地商品化中“固有的”和“变化的”两种特性。这种非线性、非均衡的土地商品化和乡村转变过程在土耳其也被证实。第二,土地商品化对农政系统的社会、经济、政治等多方面产生影响。Zhang认为在中国农政变迁中,不断更新的国家政策为乡村土地和劳动力商品化提供了动力,并且导致了农民群体的多样化和乡村社会的深刻改变。

近年来,国内学者逐渐关注农政变迁和土地产权的关系,发现土地产权变化与乡村重构之间联系紧密。杨磊将土地产权系统和乡村治理系统融入农政系统,利用农政变迁理论,探讨产权如何影响乡村社会,发现农地产权变革是一个将乡村经济、社会、政治与乡村治理联结的过程,土地产权变化最终深刻改变了乡村社会秩序。潘璐和李华从空间的角度解读了在乡村实现产业转移时,资本并未对土地进行直接攫取,而是通过对自然空间的争夺,实现了“剥夺性积累”。但是,对于土地产权关系变革对中国乡村的农政系统的影响,即“谁获得土地,如何获得土地,用土地干了什么”,并未给出详细阐述和理论解释。

我国通常采用“经营土地”或者“土地要素市场化”来描述土地交易中土地使用权的让渡和土地市场的建构。促进城市发展被认为是经营农村土地的主要动力,即地方政府通过征收农民集体土地,并将其转换为城镇建设用地出让给开发商,垄断土地增值收益来建设城市。但近年来,农村土地综合整治和农村集体经营性建设用地入市也逐渐成为经营土地的重要手段,即城市工商资本进入乡村,寻找合适的集体土地直接在乡村地域进行旅游开发和商业运营。

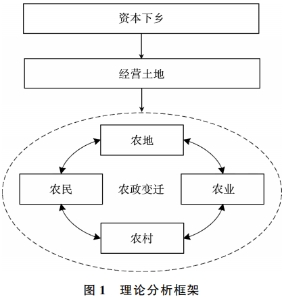

本研究吸纳农政变迁理论中关于土地研究的观点,将经营土地(集体经营性建设用地入市)作为研究资本下乡导致农政变迁的中间变量,建立“资本下乡-经营土地-农政变迁”的分析框架,探讨资本下乡对农村社会经济的影响(图1)。通过解析城市工商资本下乡过程中土地资产化和资本化,可以更好地展现资本下乡的不同面向和对乡村社会经济整体的影响,这对我国“三农”问题和促进城乡一体化融合发展有重要的解释作用。下文将分为两个部分:第一,通过详细剖析资本下乡的过程,探讨资本进入乡村经营土地的两种类型。第二,通过辨析资本下乡后的农村、农业、农地和农民的变化,探讨资本下乡经营土地后的农政变迁。

三、政府主导与市场主导:两种资本下乡经营土地的逻辑

国家的介入是中国土地要素市场化和农政变迁的重要动力之一。成都市自2004年开始的城乡统筹发展为以经营土地为核心的资本下乡提供了广阔舞台。2007年成都市成为统筹城乡综合配套改革试验区之一,各区县进一步推进城乡土地、劳动力等要素流动和优化配置。郫都区作为城乡改革的先锋区域,实施了农村产权制度改革、集体经营性建设用地入市改革等多项改革措施,开展了多个农村建设用地整治和美丽乡村建设工程。本文选取成都市郫都区唐昌镇战旗村和红光街道白云村作为实证分析对象。案例选取主要基于以下几点考虑:土地利用方面,两村均通过整理分散的农村居民点和废弃乡镇企业用地获得集体建设用地指标,通过集体经营性建设用地入市获取发展资金,截至2021年1月,两村均已交易150亩以上集体经营性建设用地(表1);地理位置方面,两村均位于成都市郫都区,属于成都市的1.5小时都市圈范围;基本条件方面,战旗村面积比白云村面积稍大,但两村的耕地面积和人口数量相当(表1)。

(一)战旗村:政府主导的乡村振兴模板

战旗村的资本下乡是政府打造乡村振兴模板的过程。战旗村长期以来有发展集体经济的传统,并取得了良好的效果,因此,其成为区政府塑造乡村发展的典范。政府的主导性和国有资本的介入是战旗村集体经营性建设用地入市及其后续的农政变迁的重要推动力。当地政府主要通过行政手段和经济手段两种方式促进和规范资本进入战旗村,并引导土地入市后开发利用的产业类型,进而改变乡村的社会、经济、政治过程。

1.行政力量:机构建设和制定规划

通过机构建设和规划制定,郫都区政府主导着战旗村的土地入市交易和开发利用。成都市乡村振兴博览园项目作为该市支持乡村发展的重要政府项目之一,落地郫都区。位于该园核心区的战旗村成为城市工商资本进入乡村经营土地的集中区域。一方面,郫都区政府专门成立了“乡村振兴博览园管委会”和“乡村振兴博览园建设中心”两大平台,以整合政府资源和市场单元,并明确了乡村振兴博览园建设中政府的角色导向。另外,唐昌镇成立了“唐昌镇乡村振兴先导区管委会”,为战旗村的土地运营、人才引进、农村金融等工作提供了专业性行政支撑。另一方面,当地政府编制了一系列规划,解决了战旗村土地“在哪里发展”和“发展什么产业”这两个问题。其一,郫都区依据《郫县农村集体建设用地专项规划》,制定了该区农村集体建设用地的利用策略,完善了土地利用功能分区及其管制规则,明确了战旗村集体建设用地用于发展“乡村振兴示范区”的发展定位。其二,村庄规划根据村域地形格局和原镇村体系现状布局产业,构建具体的产业类型及空间结构。这些管理机构和规划对战旗村土地的现状管理和未来开发利用进行了约束,确保了乡村土地市场化朝着地方政府的预期演进。

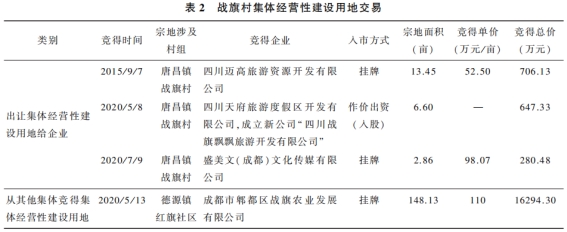

2.经济力量:国有企业投资和国有银行融资

国有投资企业和国有银行解决了战旗村开发利用土地的资金来源问题。入市的集体经营性建设用地一般是农村宅基地和废弃工矿用地拆旧后腾退的农村建设用地。这一过程需要投入大量财力进行旧房拆迁和农民安置。为了保障战旗村的土地整理和入市有充足的资金,成都市郫都区国有资产监督管理办公室全额控股,成立了“成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司”以盘活战旗村土地资产资源。具体而言,战旗村被区政府选为郫都区第一宗集体经营性建设用地交易的村庄,具有重要的示范作用。随后,战旗村在该公司和国有银行融资支持下,斥资1.6亿元竞得其他乡镇的集体经营性建设用地,实现了土地要素的跨集体流动,进一步盘活了土地资源(表2)。同时,战旗村集体经济组织在国有资本的帮助下,积极整理闲置农村建设用地,进而出让集体经营性建设用地给企业进行乡村旅游开发,土地价款共计1633.35万元。除去向地方政府缴纳15%和3%左右的增值收益调节金和与契税相当的调节金之外,集体仍获益超过千万元,进一步壮大集体经济和土地融资的规模。

(二)白云村:市场主导的“消费性建成空间”

与战旗村不同,白云村资本下乡和土地入市主要是市场的自主行为。由于城市工商资本在城市空间面临积累过剩问题,乡村的消费性建成空间成为资本创造价值的新媒介,被有意图地生产出来。Harvey认为资本有其固有的不断加速资本循环的特性,所以需要通过对建成环境等进行长期投资来避免或者延缓资本过度积累引发的危机,进而持续获取空间的剩余价值。目前的乡村建设运动在某种程度上也被认为是资本对“消费性建成环境”的投入。白云村的案例很好地印证了这一观点:一方面,投资企业通过符号化和商品化乡村空间打造以“田园生活”为核心象征的文化产品,对都市人形成强大吸引力;另一方面,成都市城市中产对文化产品的诉求日益增长,形成庞大的文化消费需求。

1.投资企业:符号化和商品化乡村空间

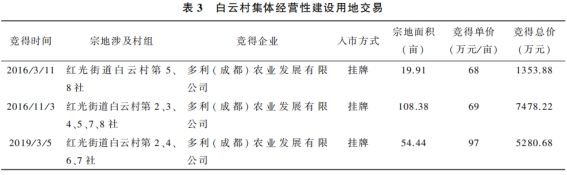

白云村的消费性建成空间建设始于21世纪初的土地整治项目,通过农地流转和整理分散的农村居民点打造乡村旅游项目,实现了一定程度的土地集约利用和空间商品化。2008年,徐堰农业公司开始在郫都区红光街道白云村、寇家坝村和汉姜村进行土地综合整治和农业开发,准备在打造葡萄种植农业产业园的基础上,进一步开发商贸、旅游、度假、居住等综合项目。但由于当时同质化的农家乐式乡村旅游已不再受到城市游客的青睐,项目一直处于亏损状态,直至2012年停工。随后,上海多利农业公司成立了多利农业发展有限公司(简称多利),接管了徐堰农业公司在白云村整理后的土地,并依托于2015年开始实施的农村集体经营性建设用地入市改革政策,获得了更多的农村集体建设用地(表3)。

在获得更多农村集体建设用地后,多利公司在三个维度上打造田园综合体“多利农庄”,并不断将乡村空间包装成田园生活进行售卖,进一步打造了乡村的“消费性建成空间”。第一,以有机蔬菜生产为基础,打造生态农业本底;第二,以都市生态休闲农业和乡村旅游为引擎,吸引郫都区周边和成都市的城市中产造访;第三,以销售市民农庄为抓手,创造项目的核心收益。这三个维度分别将乡村的生产空间、生态空间和生活空间符号化和商业化,将项目划分为有机蔬菜种植示范区、共享田园、滨河游览区、乡村酒店、市民农庄等多个功能区,吸引城市中产到访多利农庄消费乡村空间。通过打造这些消费和游览空间,多利农庄将乡愁文化和田园慢生活等文化符号与这些空间绑定,向城市中产提供“田园、家园和乐园”三位一体的生活方式。

2.城市中产:消费乡村空间文化符号

城市中产是乡村消费性建成空间形成的另一推动力量。消费乡愁文化和家园情结已经成为一种时尚,并逐渐进入大众消费领域。城市游客选择白云村多利农庄,不仅是因为其具备传统旅游“吃住行游购娱”的基本功能,还因为其创造了以更加便捷的方式进行“商养学闲情奇”的新型体验。第一,在生活空间方面,多利农庄修建的市民农庄和乡村酒店,为都市人群在城市近郊提供了在田园生活和商务办公的空间体验。第二,在生态空间方面,多利农庄周末通过举办各类活动包括农业生态观光、生态农事体验和农耕民俗文化培训等,为城市游客提供不同于城市快节奏生活的田园生态体验。第三,在生产空间方面,多利农庄创造性地将有机蔬菜种植、加工、销售和就地消费进行绑定,为城市游客提供了田园生活的餐饮体验。

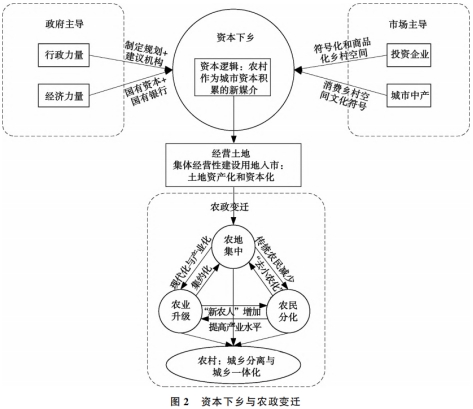

四、资本下乡后的农政变迁

“经营土地”实质是土地要素市场化或者西方学者认为的“土地商品化”。资本的注入势必引发农业生产方式、劳动力等的变化,进而改变乡村社会的内部秩序。这些变化相互影响甚至相互耦合,构成了农政变迁的具体方面。郫都区的资本下乡主要通过实施农村建设用地整理和土地入市来完成。在这个过程中,农村集体建设用地(使用权)作为集体资产的核心,成为“商品”进入土地要素市场,改变了农村的社会经济实践,包含了农业、农民、农地和农村四个重要的农政变迁维度。虽然城市要素下乡的外源性和内生性一定程度上导致了乡土社会的差异性,但本研究通过战旗村和白云村两个案例,发现资本下乡引发的农政变迁具有一定共性:其核心是城市资本利用土地入市的途径,资产化和资本化农村集体土地,进而导致农业产业的升级和对传统农民数量需求的减少;农业的现代产业化和农民分化进一步加速土地的集约利用;同时,农业产业升级提高了农民的种植、管理和经营能力,加速了“新农人”的出现,并有利于农业产业化水平本身的进一步提高;最终,农地、农业和农民的变迁引发乡村和城市的关系变化(图2)。

(一)农地变迁:土地资产化与资本化

郫都区资本下乡的核心是经营土地,即在土地要素市场化的过程中将农村集体土地资本化。资源性是农村集体土地的本质属性;成都市通过农地确权工作进行“还权赋能”,赋予农民集体土地以资产属性;农民集体通过集体经营性建设用地入市等政策,将农民集体土地以资产的形式与企业进行交易,实现了土地的资本化。无论是由政府主导打造乡村振兴示范区的战旗村,还是由市场主导开发消费性建成空间的白云村,均是通过集体经营性建设用地入市,将分散的农村建设用地集中用于农业产业发展和乡村旅游开发,显化土地价值,从而实现乡村发展的。土地资本化在一定程度上改善了农村居住环境并壮大了农村集体经济,但其带来的村民生活成本上升、被迫生计转变等问题也遭到一些学者的诟病。

(二)农业变迁:农业现代化与产业化

土地要素市场化推动了土地的集约节约利用,农地的集中又催生了农村生产经营方式的变革,小农经济逐渐向现代化和产业化的规模农业经济转变。战旗村和白云村曾经都以传统种植业为主,种植粮油、蔬菜和少量苗木作物。资本下乡后,企业在取得农村集体建设用地进行开发的同时,也转包了大量农用地打造现代化农业产业。比如,战旗村的省级农业产业化重点龙头企业“榕珍菌业”占地300亩,进行杏鲍菇、金针菇等食用菌种植、加工和销售,参与并承担了“星火计划”等多项国家、省、市农业产业化项目。另外,由于政府对郫都区乡村旅游的一贯支持和乡村旅游市场活力,战旗村和白云村将农业生产与休闲观光农业紧密结合,打造了“蓝彩虹”蓝莓基地和多利农庄采摘体验园,为城市游客提供田园观光、休闲度假、餐饮购物等服务,延长了农业产业链,实现了农业产业结构升级。

(三)农民变迁:传统农民与“新农人”

城市资本涌入农村,城郊乡村的“去小农化”特征明显。传统农业的衰落势必造成农民群体的分化。城市化的快速发展和户籍制度的逐渐松绑,让越来越多的农民不再从事农业生产,他们进入城市工作、生活,甚至在城市定居,成为城市居民。由此,长期从事传统农业的人口逐渐减少。同时,现代农业催生了一批“新农人”,他们具备现代农业生产技能和经营能力,包括将农业生产、服务和经营作为主要职业的职业农民和从城市来乡村专职或兼职经营新型农业(如“社区支持农业”)的都市人群。战旗村和白云村集体不仅通过农业技术培训将传统农民改造为懂技术、善经营、会管理的新型职业农民,而且通过灵活利用乡村振兴政策(如农村“双创”),大力吸引城市人群到乡村进行创新创业,培育“新农人”和乡村工匠。

(四)农村变迁:城乡分离与城乡一体化

传统马克思主义观点认为,资本的积累必然要经过工业部门挤压农业部门、城市地域盘剥农村地域的过程。相比资本主义社会的“剥夺性积累”,叶敬忠和吴存玉认为中国的发展应属于“无剥夺积累”,中国农村变迁也应在资本下乡的过程中逐渐从城乡二元走向城乡一体化。从战旗村和白云村的实际情况来看,城市资本从两个维度改变了城乡关系。第一,城市要素(人才、技术、文化、信息等)受资本影响不断进入农村,城市地域本身不断向乡村地域扩展,城市资本主动吸纳乡村成为城市化进程的一部分。比如,妈妈农庄、多利农庄等乡村旅游项目吸引了城市游客和相关服务产业在乡村地域的发展。第二,乡村受到城市资本的影响,改变了其生产、生活和生态空间,被动地嵌入城市资本循环的过程。比如城市居民购买“多利桃花源”的市民农庄在农村生活,将乡村空间转变成“商品”,并将其置于城市资本的流通中。但在城市与乡村更加紧密的“一体化”过程中,由于城市资本的逐利性,乡村地域在实现经济发展的同时,是否会逐渐成为城市地域的附庸?是否会在社会和文化层面形成新的城乡分离?这些问题都值得思考。

(五)讨论

需要进一步讨论的是,为何不同的资本下乡进程(政府主导和市场主导)导致的农政变迁特征一致?本文借助Williamson构建的四层级社会分析框架,即“嵌入-制度环境-治理-资源配置和使用”(表4),发现以下四点:第一层级:嵌入。两村在地理空间上临近,都属于川西民俗文化区,在传统规范、文化、传统、习惯、习俗等方面都非常接近。这些相似性不仅体现在农业生产生活中的决策方面,而且体现在接受这些传统规范和习惯的农民如何认知和接纳外来资本进入乡村开发土地方面。第二层级:制度环境。两村均位于成都市郫都区的管理范围,土地入市开发和乡村项目建设的法律法规相同。第三层级:治理。从郫都区第一宗土地入市选址到“乡村振兴博览园”的建设,可以发现战旗村的土地入市和项目建设均由郫都区政府主导进行;而白云村唯一的土地整理开发项目几经易手,从单纯开发乡村旅游到售卖“市民农庄”,属于更加迎合市场需求的市场行为。第四层级:资源配置和使用。两村的土地资源配置方式均通过对闲置农村建设用地进行整理,并集中得到农村建设用地指标,进而将转换为集体经营性建设用地后进入市场进行土地使用权交易。所以,在第一、第二层级,两村的正式和非正式制度均高度一致;在第三层级,虽然两村治理的主导力量分别是政府和市场,但两者进行资源配置的方式(第四层级)相同,即资本通过集体经营性建设用地入市的方式注入乡村进行建设开发。

农政变迁的关注点正是农业、农地、农村和农民在结构关系和制度安排层面的转变,这些转变一方面很大程度上与当地的正式制度和非正式制度的演变保持高度一致,另一方面受到地方实践(如土地资源配置)的深刻影响。政府主导和市场主导的土地入市和项目建设的区别主要体现在不同核心引导力量,但并不影响资本逐利、农民群体分化、农业产业化等客观规律,也并不阻碍土地资源市场化和城乡一体化的客观现实。所以,在郫都区的资本下乡实践中,第一、第二层级的制度保持稳定,第四层级资源配置方式相同,即使第三层级治理方式有所不同,其改变乡村社会经济的方式和结果也一致。即资本下乡将农村土地资产化和资本化,引致了相似的农政变迁。

五、结论

在战旗村和白云村两个案例中,农村集体经营性建设用地入市已成为资本下乡经营农村土地的重要手段。这与焦长权等对湖北省和重庆市的观察结果一致:农村土地是推动经济发展的核心要素,被纳入城市资本的循环积累。这也从正面印证了“符号生产”是资本下乡对乡村空间进行改造的重要途径。但是,本研究在已有观点基础上作进一步拓展,通过两村土地入市的案例,发现两村资本下乡的主导力量和发展路径并不相同。战旗村是政府主导的行政力量和经济力量通过盘活农村集体土地资源实现发展的,其背后核心推动力是地方政府打造乡村振兴模板的行政目标诉求;白云村的发展则主要是市场引导的“消费性建成空间”建构,投资企业利用集体建设用地打造田园综合体,将乡村空间符号化和商品化,供追求文化符号产品的城市中产消费,其背后是资本对于市场需求的主动回应。

需要指出的是,细分政府主导和市场主导的资本下乡并非割裂的两种类型。其一,资本下乡的本质是城市资本在城市空间积累过剩而向乡村转移,无论是国有资本还是民营资本,其逐利性是相同的。其二,政府主导的资本下乡虽然可以通过制定规划和建设机构加以引导,但仍然需要通过市场(比如集体经营性建设用地入市)的形式来运行;市场主导的资本下乡也是在政府制定的政策框架下进行的,并且受到土地和惠农政策的影响,并非完全的市场自由意志。所以,当前的资本下乡和土地入市应该理解为“政府企业家主义”在乡村地域的延续,是政府调控和市场调节工具相结合的治理方式。在实际中,政府调控和市场调节两者谁占主导地位,受到地方政府意志、乡村集体经济发展程度、投资市场和土地市场热度等多方面影响。

政府主导和市场主导两种类型可能并不能够完全涵盖所有资本下乡的情形,但无论是地方政府、市场,还是其他力量推动资本下乡,其导致的农政变迁是具有共性的。以农民集体土地的资产化和资本化为核心,农业逐渐现代化和产业化,随之而来的是传统农民减少,职业农民和“新农人”增加,农村集体经济的发展缩小了城乡收入差距。农政变迁的一致性源于两地正式、非正式制度的稳定性和相同的资源配置方式,不同的治理方式仍可塑造相似的农村社会经济实践。但是,资本循环的不变逻辑是为了积累而积累,资本下乡只是其积累的媒介和地点从城市转移到乡村,将乡村地域空间更加深入地嵌入城市资本循环。那么,通过资本下乡和土地入市,农业现代化和乡村旅游的发展是否能全面振兴乡村,是否能够保留其“乡村性”,或者乡村将逐渐向“混合乡村性”转变,或者乡村振兴被动地裹挟在城市化的宏大进程中?这些问题仍然需要更多更深入的研究,尤其是从农地、农业、农民和农村等方面全方位分析乡村地域的社会经济变迁。

编辑审定:陈越鹏